Fourieranalyse: Unterschied zwischen den Versionen

Ip253 (Diskussion | Beiträge) |

K (→Geschichte) |

||

| (65 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

<!-- Moritz --> | <!-- Moritz --> | ||

| − | Die | + | Die Fourierreihe, bzw. die Fouriertransformation ist ein wichtiges Werkzeug der modernen Mathematik, Physik und Signalanalyse, und hat somit große praktische Bedeutung. Eine Fourierreihe ist eine Darstellung einer periodischen Funktion als Reihe von Sinus- und Kosinusschwingungen verschiedener Frequenzen. Die Fouriertransformation ist eine Verallgemeinerung hiervon; sie bildet auch aperiodische Funktionen auf ein Frequenzspektrum ab, bildlich gesprochen "wie viel von einer Frequenz in der Funktion vor kommt". |

| − | Ein klassisches Beispiel ist die Kompression von Audiodateien, beispielsweise MP3: Hierbei wird das gegebene Signal per Fouriertransformation in die einzelnen Frequenzen aufgespalten, | + | Ein klassisches Beispiel ist die Kompression von Audiodateien, beispielsweise MP3: Hierbei wird das gegebene Signal per Fouriertransformation in die einzelnen Frequenzen aufgespalten, für Menschen nicht hörbare, aber trotzdem vorhandene Frequenzen werden gelöscht und das ganze wird zu einer erheblich kleineren Datei rücktransformiert. |

| − | == | + | ==Geschichte== |

| + | Erste Verwendungen von Reihendarstellungen, welche den Fourierreihen ähneln, wurden bereits in den 1750er Jahren von Alexis Clairaut (1713-1765) und Joseph Louis Lagrange (1736-1813) verwendet. Clairaut nutze eine Reihe von Kosinus, um Mondtabellen zu erstellen, Lagrange bestimmte die Koeffizienten einer Reihe von Sinus, welche die Oberschwingungen einer schwingenden Seite darstellten. Auch Carl Friedrich Gauß (1777-1855) und Leonhard Euler (1707-1783) haben bei ähnlichen Problemstellungen Sinus- und Kosinusreihen genutzt. | ||

| − | === | + | [[Datei:Fourier.jpg|mini|Joseph Fourier]] |

| + | |||

| + | Die Formulierung der Grundlagen der Fourierreihen wird heute großteilig Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768–1830) zugesprochen, welcher diese Methode entwickelte, um die Wärmeleitungsgleichung (eine partielle Differentialgleichung, welche den Wärmefluss in Körpern beschreibt) zu lösen. Dabei bediente er sich mathematischer Methoden von Leonhard Euler, Jean le Rond d'Alembert (1717-1783), und Daniel Bernoulli (1700-1782). 1807 stellte er der französischen Akademie der Wissenschaften sein Werk "Über die Wärmeverteilung in Festkörpern" vor, in welchem er seine Idee der Fourierreihen ausführte, und 1822 in seinem Buch "Analytische Theorie der Wärme" erweiterte. Das Konzept wurde kontrovers diskutiert, insbesondere welche Funktionen alle durch eine solche Reihe darstellbar seien. Zuerst behauptete Fourier, jede kontinuierliche Funktion lasse sich als Fourierreihe darstellen, dies wurde jedoch später widerlegt. | ||

| + | |||

| + | Ein Beweis, dass zumindest die Fourierreihe jeder Lipschitz-stitige Funktion konvergiert, gelang Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859) im Jahr 1829, er und Bernhard Riemann (1826-1866) präzisierten und erweiterten außerdem die Arbeiten Fouriers. | ||

| + | |||

| + | Spätestens seit dem Aufkommen der digitalen Signalverarbeitung ist die Fourier Analyse von allgemein essentieller Bedeutung, und wird heutzutage in vielen Anwendungsgebieten genutzt. | ||

| + | |||

| + | ==Fourierreihen== | ||

| + | |||

| + | ===Reihendarstellung=== <!--inklusive Berechnung der Koeffizienten --> | ||

Wir betrachten zunächst eine bezüglich des Intervalls <math> [ - \pi, \pi]</math> <math>2 \pi</math>-periodische, abschnittsweise stetige und integrierbare Funktion <math>f</math>. | Wir betrachten zunächst eine bezüglich des Intervalls <math> [ - \pi, \pi]</math> <math>2 \pi</math>-periodische, abschnittsweise stetige und integrierbare Funktion <math>f</math>. | ||

Die Fourier-Reihe zu dieser Funktion <math> f</math> ist eine Reihendarstellung aus | Die Fourier-Reihe zu dieser Funktion <math> f</math> ist eine Reihendarstellung aus | ||

| − | + | komplexwertigen <math>e</math>-Funktionen: | |

| − | :<math> \displaystyle f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}~, c_k \in \mathbb{C}</math> | + | :<math> \displaystyle FS(f) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}~, c_k \in \mathbb{C}</math> |

| − | Dies lässt sich auch umschreiben: | + | Dies lässt sich mit <math> e^{ikx} = \cos(kx)+i\sin(kx) </math> auch umschreiben zu: |

| − | :<math> \displaystyle f = \sum_{k = -\infty} ^ \infty c_k e^{ikx} = c_0 + \sum_{k = 1} ^\infty (c_k + c_{-k}) \cos (kx) + i(c_k - c_{-k}) \sin (kx) | + | :<math> \displaystyle FS(f) = \sum_{k = -\infty} ^ \infty c_k e^{ikx} = c_0 + \sum_{k = 1} ^\infty (c_k + c_{-k}) \cos (kx) + i(c_k - c_{-k}) \sin (kx) |

:= \frac{a_0}{2} + \sum_{k = 1}^\infty a_k \cos (kx) + b_k \sin (kx) </math> | := \frac{a_0}{2} + \sum_{k = 1}^\infty a_k \cos (kx) + b_k \sin (kx) </math> | ||

| − | mit <math> a_k = c_k + c_{-k} </math>, <math> b_k = i(c_k - c_{-k}) </math> und insbesondere <math> a_0 = 2c_0 </math>. Es ist ersichtlich, dass die <math>2\pi</math>-periodische Funkion <math>f</math> als gewichtete | + | mit <math> a_k = c_k + c_{-k} </math>, <math> b_k = i(c_k - c_{-k}) </math> und insbesondere <math> a_0 = 2c_0 </math>. Es ist ersichtlich, dass die <math>2\pi</math>-periodische Funkion <math>f</math> als gewichtete Reihe aller |

<math>2\pi</math>-periodischen Sinus und Kosinus dargestellt wird. | <math>2\pi</math>-periodischen Sinus und Kosinus dargestellt wird. | ||

| Zeile 26: | Zeile 37: | ||

:<math> \displaystyle \int_{-\pi}^ \pi e^{ikx} \text{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \cos (kx) \text{d}x + i \int_{-\pi}^{\pi} \sin (kx) \text{d}x = | :<math> \displaystyle \int_{-\pi}^ \pi e^{ikx} \text{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \cos (kx) \text{d}x + i \int_{-\pi}^{\pi} \sin (kx) \text{d}x = | ||

| − | \ | + | \Big[ - \frac{1}{k} \sin (kx) \Big]_{-\pi}^\pi + \Big[ i \frac{1}{k} \cos (kx) \Big]_{-\pi}^{\pi} = 0 </math> |

| − | Für <math>k = 0</math> ist das Integral trivialerweise | + | Für <math>k = 0</math> ist das Integral trivialerweise <math> 2 \pi </math>. Skaliert man um eben diesen Faktor, folgt der Zusammenhang |

| − | :<math> \displaystyle \int_{-\pi}^\pi | + | :<math> \displaystyle \frac{1}{2 \pi }\int_{-\pi}^\pi FS(x) \text{d}x = \frac{1}{2 \pi } \int_{-\pi}^\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx} \text{d}x = \frac{1}{2 \pi }\sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{-\pi}^\pi c_k e^{ikx} \text{d}x = c_0 </math> |

und | und | ||

| − | :<math> \displaystyle \int_{-\pi}^\pi | + | :<math> \displaystyle \frac{1}{2 \pi }\int_{-\pi}^\pi FS(x)\cdot e^{-inx} \text{d}x = \frac{1}{2 \pi }\sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{-\pi}^\pi c_k e^{i(k-n) x} \text{d}x = c_n </math> |

| + | |||

| + | |||

| + | Sowie mit obigen Formeln | ||

| + | |||

| + | :<math> \displaystyle a_n = \frac{1}{\pi }\int_{-\pi}^\pi FS(x) \cos (kx) \text{d}x ~~ \text{für } k \geq 1 </math> | ||

| + | :<math> \displaystyle b_n = \frac{1}{\pi }\int_{-\pi}^\pi FS(x) \sin (kx) \text{d}x ~~ \text{für } k \geq 0</math> | ||

| + | |||

<!-- Pirmin --> | <!-- Pirmin --> | ||

| + | |||

===Konvergenz einer Reihendarstellung=== | ===Konvergenz einer Reihendarstellung=== | ||

| Zeile 43: | Zeile 62: | ||

<math> f( x^+) := \lim_{t \searrow x} f(t) \: \: \: \: \: \: f( x^-) := \lim_{t \nearrow x} f(t) \: \: \: \: \: \: f(x^+_-) := \frac{f( x_+) + | <math> f( x^+) := \lim_{t \searrow x} f(t) \: \: \: \: \: \: f( x^-) := \lim_{t \nearrow x} f(t) \: \: \: \: \: \: f(x^+_-) := \frac{f( x_+) + | ||

| − | f( x^-)}{2} \\ f´( x^+) := \lim_{t \searrow 0} \frac{f(x+t)-f(x)}{t} \\ f´( x^-) := \lim_{t \nearrow 0} \frac{f(x+t)-f(x)}{t} </math> | + | f( x^-)}{2} \\ f´( x^+) := \lim_{t \searrow 0} \frac{f(x+t)-f(x)}{t} \: \: \: \: \: \: f´( x^-) := \lim_{t \nearrow 0} \frac{f(x+t)-f(x)}{t} </math> |

Nun können wir die zentrale Aussage dieses Abschnitts formulieren: | Nun können wir die zentrale Aussage dieses Abschnitts formulieren: | ||

| Zeile 54: | Zeile 73: | ||

Insbesondere gilt also, falls <math> \, f \, </math> in <math>\, x \, </math> differenzierbar ist, <math> \, FS(f)(x) = f(x) </math>. | Insbesondere gilt also, falls <math> \, f \, </math> in <math>\, x \, </math> differenzierbar ist, <math> \, FS(f)(x) = f(x) </math>. | ||

{| class="wikitable left mw-collapsible mw-collapsed font-size: 100%;" | {| class="wikitable left mw-collapsible mw-collapsed font-size: 100%;" | ||

| − | | style="text-align:left; font-size: 100%;" | '''Beweis''' | + | | style="text-align:left; font-size: 100%;" | '''Beweis:''' |

|- | |- | ||

|Wir definieren zunächst: | |Wir definieren zunächst: | ||

| Zeile 81: | Zeile 100: | ||

<math> \begin{align} D_n &= e^{-inx} \frac{1-e^{i(2n+1)x}}{1-e^{ix}} \\ \\ | <math> \begin{align} D_n &= e^{-inx} \frac{1-e^{i(2n+1)x}}{1-e^{ix}} \\ \\ | ||

| − | &= \frac{e^{-inx}e^{-\frac{x}{2}}}{e^{-\frac{x}{2}}} \frac{e^{i(2n+1)x}-1}{e^{ix}} \\ \\ | + | &= \frac{e^{-inx}e^{-\frac{x}{2}i}}{e^{-\frac{x}{2}i}} \frac{e^{i(2n+1)x}-1}{e^{ix}-1} \\ \\ |

&= \frac{e^{i (n + \frac{1}{2}) x} − e^{−i (n + \frac{1}{2}) x}}{e^{\frac{i x}{2}} − e^{− i \frac{x}{2}}} \end{align} </math> | &= \frac{e^{i (n + \frac{1}{2}) x} − e^{−i (n + \frac{1}{2}) x}}{e^{\frac{i x}{2}} − e^{− i \frac{x}{2}}} \end{align} </math> | ||

| − | Nun | + | Nun wissen wir aus der Euler-Formel für beliebige <math> \varphi \in \mathbb{R} : \; e^{i \varphi} - e^{-i \varphi} = 2i \sin(\varphi) \,</math>. Damit |

gilt | gilt | ||

| Zeile 91: | Zeile 110: | ||

Des weiteren gilt für alle <math> a \in \mathbb{Z}: \; D_n(a2 \pi) = \sum_{k=-n}^{n}1 = 2n+1 </math>. | Des weiteren gilt für alle <math> a \in \mathbb{Z}: \; D_n(a2 \pi) = \sum_{k=-n}^{n}1 = 2n+1 </math>. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | Im Folgenden nutzen wir <math> FS_n(f) </math> um die n-te Partialsumme der Fourierreihe zu einer Funktion <math> f </math> zu bezeichnen. | ||

| Zeile 106: | Zeile 128: | ||

Sei <math> n \in \mathbb{N} </math>, dann gilt für alle <math> x \in \mathbb{R} </math> laut der Formel für die Koeffizienten einer Fourier-Reihe | Sei <math> n \in \mathbb{N} </math>, dann gilt für alle <math> x \in \mathbb{R} </math> laut der Formel für die Koeffizienten einer Fourier-Reihe | ||

| − | <math> \begin{align} FS_n(f)(x) &= \frac{1}{2 \pi} \sum_{k=-n}^{n} \int_{0}^{2 \pi} f(t)e^{- | + | <math> \begin{align} FS_n(f)(x) &= \frac{1}{2 \pi} \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ikx} \\ |

| + | &= \frac{1}{2 \pi} \sum_{k=-n}^{n} \int_{0}^{2 \pi} f(t)e^{-ikt} \, dt \; e^{ikx} \\ | ||

&= \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(t) \sum_{k=-n}^{n} e^{ik(t-x)} \, dt \\ | &= \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(t) \sum_{k=-n}^{n} e^{ik(t-x)} \, dt \\ | ||

&= \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(t) D_n(x-t) \end{align} </math>. | &= \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(t) D_n(x-t) \end{align} </math>. | ||

| Zeile 112: | Zeile 135: | ||

Des weiteren können wir durch die Substitutionsregel mit <math> "t=x-y" </math> folgern | Des weiteren können wir durch die Substitutionsregel mit <math> "t=x-y" </math> folgern | ||

| − | <math> \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(t) D_n(x-t) = \frac{1}{2 \pi} \int_{x}^{x-2 \pi} | + | <math> \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(t) D_n(x-t) dt = \frac{1}{2 \pi} \int_{x}^{x-2 \pi} f(x-y) D_n(-y) \, dy </math> |

| − | Da <math> \, f </math> und <math> D_n \; 2\pi</math>-periodisch sind, gilt somit | + | Da <math> \, f </math> und <math> D_n \; 2\pi</math>-periodisch sind und <math> D_n(t) = D_n(-t) </math> ist, gilt somit |

| − | <math> \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(t) D_n(x-t) | + | <math> \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(t) D_n(x-t) = \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(x-t) D_n(t) \, dt </math>. |

Analog zeigt man durch Substitution mit <math> t=x+y </math> unter Verwendung von <math> D_n(-t) = D_n(t) </math>, dass gilt | Analog zeigt man durch Substitution mit <math> t=x+y </math> unter Verwendung von <math> D_n(-t) = D_n(t) </math>, dass gilt | ||

| Zeile 127: | Zeile 150: | ||

Sei <math> \, f: [a,b] \rightarrow \mathbb{C} </math> integrierbar. Dann gilt | Sei <math> \, f: [a,b] \rightarrow \mathbb{C} </math> integrierbar. Dann gilt | ||

| − | <math> \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) sin(\lambda x) \, dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) cos(\lambda x) \, dx = 0 </math> | + | <math> \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(\lambda x) \, dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos(\lambda x) \, dx = 0 </math> |

Selbiges gilt für <math> "\lambda \rightarrow -\infty" </math> | Selbiges gilt für <math> "\lambda \rightarrow -\infty" </math> | ||

| Zeile 133: | Zeile 156: | ||

'''Beweis:''' | '''Beweis:''' | ||

| − | Wir wollen das Lemma durch das <math> \varepsilon </math>-<math> \delta </math>-Kriterium beweisen. Dazu zeigen wir die Aussage zuerst für Treppenfunktionen. Sei dazu <math> (t_k)_{t \leq r} </math> eine Partition von <math> [a,b] </math> | + | Wir wollen das Lemma durch das <math> \varepsilon </math>-<math> \delta </math>-Kriterium beweisen. Dazu zeigen wir die Aussage zuerst für Treppenfunktionen. Sei dazu <math> (t_k)_{t \leq r} </math> eine Partition von <math> [a,b] </math> in aufsteigender Folge mit <math> t_0 = a, \; t_r=b, \; c_k \in \mathbb{C} </math> für alle <math> k < r </math> und <math> g: [a,b] \rightarrow \mathbb{C} </math> gegeben durch <math> g(x):=c_k </math> für <math> t_k \leq x < t_{k+1} </math>. Nun gilt für <math> \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{ 0 \} </math> |

| − | <math> \begin{align} \Bigl| \int_a^b g(x) sin(\lambda x) \, dx \Bigl| &= \Bigl| \sum_{k=0}^{r-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} g(x) sin(\lambda x) \, dx \Bigl| \\ | + | <math> \begin{align} \Bigl| \int_a^b g(x) \sin(\lambda x) \, dx \Bigl| &= \Bigl| \sum_{k=0}^{r-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} g(x) \sin(\lambda x) \, dx \Bigl| \\ |

| − | &= \Bigl| \sum_{k=0}^{r-1} c_k \int_{t_k}^{t_{k+1}} sin(\lambda x) \, dx \Bigl| \\ | + | &= \Bigl| \sum_{k=0}^{r-1} c_k \int_{t_k}^{t_{k+1}} \sin(\lambda x) \, dx \Bigl| \\ |

| − | &= \Bigl| \sum_{k=0}^{r-1} c_k \Bigl[\frac {cos(\lambda x)}{\lambda} \Bigl]_{t_k}^{t_{k+1}} \, dx \Bigl| \\ | + | &= \Bigl| \sum_{k=0}^{r-1} c_k \Bigl[\frac {\cos(\lambda x)}{\lambda} \Bigl]_{t_k}^{t_{k+1}} \, dx \Bigl| \\ |

| − | &\leq \frac{2}{ | + | &\leq \frac{2}{\lambda} \Bigl| \sum_{k=1}^{r} c_k \Bigl|. \end{align} \\ \\ |

| − | \Rightarrow \int_a^b g(x) sin(\lambda x) \, dx \overset{\lambda \rightarrow \infty}{\longrightarrow} 0 </math> | + | \Rightarrow \int_a^b g(x) \sin(\lambda x) \, dx \overset{\lambda \rightarrow \infty}{\longrightarrow} 0 </math> |

| − | + | Sei nun <math> \, f: [a,b] \rightarrow \mathbb{C} </math> integrierbar und <math> \varepsilon > 0 </math>. Dann existiert eine Treppenfunktion g, so dass gilt | |

<math> \Bigl| \int_a^b f(x)-g(x) \, dx \Bigl| < \frac{\varepsilon}{2} </math>. (Die Integrierbarkeit von <math> \, f </math> impliziert dessen Aproximierbarkeit durch Treppenfunktionen) | <math> \Bigl| \int_a^b f(x)-g(x) \, dx \Bigl| < \frac{\varepsilon}{2} </math>. (Die Integrierbarkeit von <math> \, f </math> impliziert dessen Aproximierbarkeit durch Treppenfunktionen) | ||

| − | Sei nun <math> N \in \mathbb{N} </math> so gewählt, dass für alle <math> n | + | Sei nun <math> N \in \mathbb{N} </math> so gewählt, dass für alle <math> n>N </math> gilt <math> \Rightarrow \Bigl| \int_a^b g(x) sin(nx) \, dx \Bigl| < \frac{\varepsilon}{2} </math>. Dann gilt für alle <math> n > N </math> |

| − | <math> \begin{align} \Bigl| \int_a^b f(x) sin(nx) \, dx \Bigl| &= \Bigl| \int_a^b (f(x)-g(x)) sin(nx) \, dx + \int_a^b g(x) sin(nx) \, dx \Bigl| \\ | + | <math> \begin{align} \Bigl| \int_a^b f(x) \sin(nx) \, dx \Bigl| &= \Bigl| \int_a^b (f(x)-g(x)) \sin(nx) \, dx + \int_a^b g(x) \sin(nx) \, dx \Bigl| \\ |

| − | &\leq \Bigl| \int_a^b (f(x)-g(x)) sin(nx) \, dx \Bigl| + \Bigl| \int_a^b g(x) sin(nx) \, dx \Bigl| \\ | + | &\leq \Bigl| \int_a^b (f(x)-g(x)) \sin(nx) \, dx \Bigl| + \Bigl| \int_a^b g(x) \sin(nx) \, dx \Bigl| \\ |

| − | &\leq \Bigl| \int_a^b (f(x)-g(x)) \, dx \Bigl| + \Bigl| \int_a^b g(x) sin(nx) \, dx \Bigl| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{align} </math> | + | &\leq \Bigl| \int_a^b (f(x)-g(x)) \, dx \Bigl| + \Bigl| \int_a^b g(x) \sin(nx) \, dx \Bigl| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{align} </math> |

| − | Nun können wir zu dem eigentlichen Beweis unseres Satzes schreiten. Zuerst stellen wir fest | + | Nun können wir zu dem eigentlichen Beweis unseres Satzes schreiten. Zuerst stellen wir fest, dass |

<math> \int_{- \pi}^{\pi} D_n(x) \, dx = \sum_{k=-n}^{n} \int_{- \pi}^{\pi} e^{ikx} \, dx = \int_{- \pi}^{\pi} e^{i0x} \, dx = 2\pi </math>. | <math> \int_{- \pi}^{\pi} D_n(x) \, dx = \sum_{k=-n}^{n} \int_{- \pi}^{\pi} e^{ikx} \, dx = \int_{- \pi}^{\pi} e^{i0x} \, dx = 2\pi </math>. | ||

| − | Da | + | Da zudem gilt <math> D_n(x) = D_n(-x) </math>, können wir folgern |

| − | = D_n(-x) </math>, können wir folgern | ||

<math> \int_{- \pi}^{0} D_n(x) \, dx =\int_{0}^{\pi} D_n(x) \, dx = \pi </math> | <math> \int_{- \pi}^{0} D_n(x) \, dx =\int_{0}^{\pi} D_n(x) \, dx = \pi </math> | ||

| Zeile 170: | Zeile 192: | ||

| − | Nun definieren wir <math> g_-: [- \pi, 0] \rightarrow \mathbb{C} \ | + | Nun definieren wir <math> g_-: [- \pi, 0] \rightarrow \mathbb{C} \, </math> und <math> g_+: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C} \; </math> durch |

| − | <math> g_-(t):=\frac{f(x+t)-f(x^-)}{t}\frac{t}{sin(\frac{t}{2})} </math> für <math> t \in [- \pi, 0) </math> | + | <math> g_-(t):=\frac{f(x+t)-f(x^-)}{t}\frac{t}{\sin(\frac{t}{2})} </math> für <math> t \in [- \pi, 0) </math> |

| − | <math> g_+(t):=\frac{f(x+t)-f(x^+)}{t}\frac{t}{sin(\frac{t}{2})} </math> für <math> t \in (0, \pi] </math> | + | <math> g_+(t):=\frac{f(x+t)-f(x^+)}{t}\frac{t}{\sin(\frac{t}{2})} </math> für <math> t \in (0, \pi] </math> |

| − | Des weiteren sei <math> g_-(0):= \lim_{t \searrow 0} \frac{f(x+t)-f(x^-)}{sin(\frac{t}{2})}, \; \lim_{t \nearrow 0} \frac{f(x+t)-f(x^-)}{sin(\frac{t}{2})} </math> (Da laut Annahme <math> f´(x^-), \, f´(x^+) </math> existieren und <math> \frac{d}{dt} \Bigl(sin(\frac{t}{2})\Bigl)(0) = \frac{1}{2} \neq 0 </math> gilt, gibt es die entsprechenden Limiten) | + | Des weiteren sei <math> g_-(0):= \lim_{t \searrow 0} \frac{f(x+t)-f(x^-)}{\sin(\frac{t}{2})}, \; \lim_{t \nearrow 0} \frac{f(x+t)-f(x^-)}{\sin(\frac{t}{2})} </math> (Da laut Annahme <math> f´(x^-), \, f´(x^+) </math> existieren und <math> \frac{d}{dt} \Bigl(\sin(\frac{t}{2})\Bigl)(0) = \frac{1}{2} \neq 0 \, </math> gilt, gibt es die entsprechenden Limiten.) |

Nun können wir die Sinusdarstellung der Dirichlet-Kerne in die obige Formel einsetzen und erhalten | Nun können wir die Sinusdarstellung der Dirichlet-Kerne in die obige Formel einsetzen und erhalten | ||

| − | <math> 2\pi \Bigl|FS_n(f)(x) − f (x^+_-)\Bigl| = \Bigl| \int_{- \pi}^{0} g_- sin((n + \frac{1}{2})t) \, dt + \int_{0}^{\pi} | + | <math> 2\pi \Bigl|FS_n(f)(x) − f (x^+_-)\Bigl| = \Bigl| \int_{- \pi}^{0} g_-(t) \sin((n + \frac{1}{2})t) \, dt + \int_{0}^{\pi} |

| − | g_+ sin((n + \frac{1}{2})t) \, dt \Bigl| </math>. | + | g_+(t) \sin((n + \frac{1}{2})t) \, dt \Bigl| </math>. |

| + | |||

| + | Zwar gilt <math> (f (x + t) − f (x^-)) Dn(t) = g_- (t)\sin((n + \frac{1}{2})t) </math> und <math> (f (x + t) − f (x^+)) Dn(t)=g_+ (t)\sin((n + \frac{1}{2})t) \, </math> lediglich für alle <math> t \in \mathbb{R} \setminus \{ 2\pi a \, |\, a \in \mathbb{Z} \} \,</math>, das reicht aber aus, um die Gleichheit der jeweiligen Integrale zu gewährleisten. | ||

| Zeile 197: | Zeile 221: | ||

Sei <math> \, f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \; 2 \pi </math>-periodisch und auf <math> [0, 2 \pi) </math> gegeben durch | Sei <math> \, f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \; 2 \pi </math>-periodisch und auf <math> [0, 2 \pi) </math> gegeben durch | ||

| − | <math> f(x):= \begin{cases} x, \; 0 \leq x \leq \pi \\ 2\pi - x, \pi < x < 2 \pi\; \end{cases} </math> | + | <math> f(x):= \begin{cases} x, \; 0 \leq x \leq \pi \\ \\ 2\pi - x, \pi < x < 2 \pi\; \end{cases} </math> |

| − | Da <math> \, f </math> stetig ist und für alle <math> x \in \mathbb{R} \ | + | Da <math> \, f </math> stetig ist und für alle <math> x \in \mathbb{R} \, </math> die Werte <math> f´(x^-), \, f´(x^+) </math> existieren, gilt nach dem Satz von Dirichlet <math> \, f=FS(f) </math>. Im folgenden berechnen wir die Koeffizienten dieser Fourier-Reihe. Dabei nutzen wir die oben angeführte Darstellung: |

| + | |||

| + | <math> a_n = \frac{1}{\pi} \int^{2 \pi}_0 f(x)\cos(nx) dx \; \; (k \geq 0) \\ | ||

| + | b_n = \frac{1}{\pi} \int^{2 \pi}_0 f(x)\sin(nx) dx \; \; (k \geq 1) \\ </math> | ||

| + | |||

| + | Somit gilt: | ||

<math> \begin{align} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \, dx \\ | <math> \begin{align} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \, dx \\ | ||

| − | &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \, dx = \frac{2 \pi }{ 2 \pi | + | &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \, dx = \frac{2 \pi^2 }{ 2 \pi} = \pi \end{align} </math> |

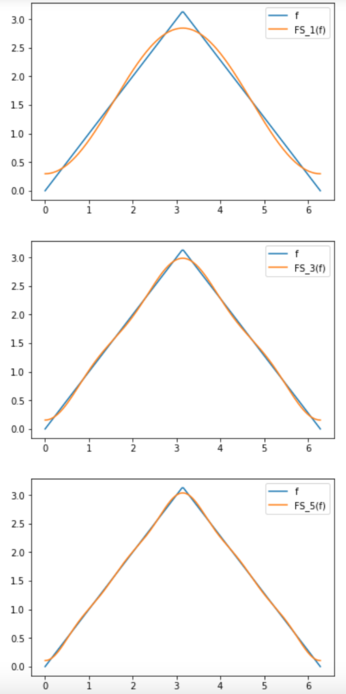

| + | [[Datei:Bildschirmfoto 2021-08-23 um 16.42.15.png|mini|alternativtext=|695x695px|Approximationen von <math> \, f </math> durch Partialsummen von <math> FS(f) </math> auf dem Intervall <math> [0, 2 \pi] </math>]] | ||

| − | Sei nun <math> n \in \mathbb{R} </math>, dann gilt | + | |

| + | Sei nun <math> n \in \mathbb{R} </math>, dann gilt | ||

<math> \begin{align} | <math> \begin{align} | ||

| − | a_n &= \frac{1} {\pi} | + | a_n &= \frac{1} {\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) \, dx \\ |

| − | &= \frac{1} {\pi} \Bigl( \int_0^{\pi} | + | &= \frac{1} {\pi} \Bigl( \int_0^{\pi} x\cos(nx) \, dx + \int_{\pi}^{2\pi} 2\pi \cos(nx) \, dx - \int_{\pi}^{2\pi} x\cos(nx) \, dx \Bigl) \\ |

| − | &= \frac{1} {\pi} \Bigl( 2\int_0^{\pi} | + | &= \frac{1} {\pi} \Bigl( 2\int_0^{\pi} x\cos(nx) \, dx + \int_{\pi}^{2\pi} 2\pi \cos(nx) \, dx \Bigl)\\ |

| − | &= \frac{1} {\pi} \Bigl(2\int_0^{\pi} | + | &= \frac{1} {\pi} \Bigl(2\int_0^{\pi} x\cos(nx) \, dx + \Bigl[ \frac{2\pi}{n} \sin(nx) \Bigl]_{\pi}^{2\pi} \Bigl)\\ |

| − | &= \frac{1} {\pi} \Bigl( | + | &= \frac{1} {\pi} \Bigl( 2\int_0^{\pi} x\cos(nx) \, dx + 0 \Bigl) \end{align} </math>. |

| + | |||

| − | Weiter können wir durch partielle Integration berechnen | + | Weiter können wir durch partielle Integration berechnen: |

<math> \begin{align} | <math> \begin{align} | ||

| − | a_n &= \frac{2}{\pi} \Bigl( \Bigl[\frac{x}{n} sin(nx) \Bigl]_{0}^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{1}{n} sin(nx) \, dx \Bigl) | + | a_n &= \frac{2}{\pi} \Bigl( \Bigl[\frac{x}{n} \sin(nx) \Bigl]_{0}^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{1}{n} \sin(nx) \, dx \Bigl) \\ \\ |

| − | &= \frac{2}{\pi} \Bigl( 0 | + | &= \frac{2}{\pi} \Bigl( 0 + \Bigl[ \frac{1}{n^2} \cos(nx) \Bigl]_{0}^{\pi} \Bigl) \\ \\ |

| − | &= | + | &= \frac{2}{\pi} \Bigl[\frac{1}{n^2} \cos(nx) \Bigl]_{0}^{\pi} \\ \\ |

| − | &= \begin{cases} 0, \; \ | + | &= \begin{cases} 0, \; \text{falls}\, n \, \text{gerade ist} \\ \\ -\frac{4}{\pi n^2}, \; \text{falls}\, n \, \text{ungerade ist} \end{cases} \end{align} </math> |

| + | |||

| + | |||

| + | Des weiteren gilt: | ||

| + | |||

| + | <math> \begin{align} b_n &= \frac{1} {\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) \, dx \\ \\ | ||

| + | &= \frac{1} {\pi} \Bigl( \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) \, dx + \int_{\pi}^{2\pi} f(x) \sin(nx) \, dx \Bigl) \end{align} </math>. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | Da aber für alle <math> \, x \in [0,\pi] </math> gilt, <math> f(x)\sin(x) = -f(x + \pi)\sin(x+\pi) </math> können wir daraus folgern <math> b_n = 0 </math>. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | Damit gilt | ||

| + | |||

| + | <math> f(x) = FS(f)(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \cos(x) - \frac{4}{9\pi} \cos(3x) - \frac{4}{25\pi} \cos(5x) - \frac{4}{49\pi} \cos(7x) \dots </math>. | ||

| − | <!-- dritter Mensch --> | + | Außerdem stellen wir fest, dass für alle <math> \, n \in \mathbb{N} </math> gilt |

| + | |||

| + | <math> \sum_{k = 0}^{n} |a_k| \leq \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{k = 0}^{n} \frac{1}{k^2} </math>. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | Da die verallgemeinerte geometrische Reihe <math> \sum_{k = 0}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} </math> für <math> \alpha = 2 </math> konvergiert, tut dies auch <math> \sum_{k = 0}^{\infty} |a_k| </math>. Des weiteren gilt für alle <math> \, n \in \mathbb{N} </math> | ||

| + | |||

| + | <math> \max_{x \in \mathbb{R}} |cos(nx)| = 1 </math>. | ||

| + | |||

| + | und wir können abschätzen: | ||

| + | |||

| + | <math> \sup_{x \in \mathbb{R}} |FS_n(f)(x) - f(x)| \leq \sum_{k = n + 1}^{\infty} |a_k| </math> | ||

| + | |||

| + | Somit konvergiert die Fourier-Reihe nicht nur punktweise gegen <math> \, f </math>, wie es der Satz von Dirichlet besagt, sondern auch gleichmäßig. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | '''Beispiel 2:''' (Sägezahnfunktion) | ||

| + | |||

| + | Sei <math> g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \; 2 \pi </math>-periodisch und auf <math> [0, 2 \pi) </math> gegeben durch | ||

| + | |||

| + | <math> g(x):= \pi - x </math> | ||

| + | |||

| + | Nach dem Satz von Dirichlet konvergiert die Fourier-Reihe punktweise gegen <math> g </math> und nimmt dabei überall, außer an den Sprungstellen den selben Wert an wie <math> g \, </math>. Nun berechnen wir die Koeffizienten dieser Fourier-Reihe: | ||

| + | |||

| + | |||

| + | Zuerst stellen wir fest, dass für alle <math> n \in \mathbb{N}_0 </math> gilt | ||

| + | |||

| + | <math> \begin{align} a_n &= \frac{1} {\pi} \int_0^{2\pi} g(x) \cos(nx) \, dx \\ | ||

| + | &= \frac{1} {\pi} \Bigl( \int_0^{\pi} g(x) \cos(nx) \, dx + \int_{\pi}^{2\pi} g(x) \cos(nx) \, dx \Bigl) \end{align} </math> | ||

| + | |||

| + | Da aber gilt <math> g(\pi +x)\cos(\pi + x) = - g(\pi - x)\cos(\pi - x) </math>, folgt: | ||

| + | |||

| + | <math> \int_0^{\pi} g(x) \cos(nx) \, dx = -\int_{\pi}^{2\pi} g(x) \cos(nx) \, dx \; \Rightarrow \; a_n = 0 </math> | ||

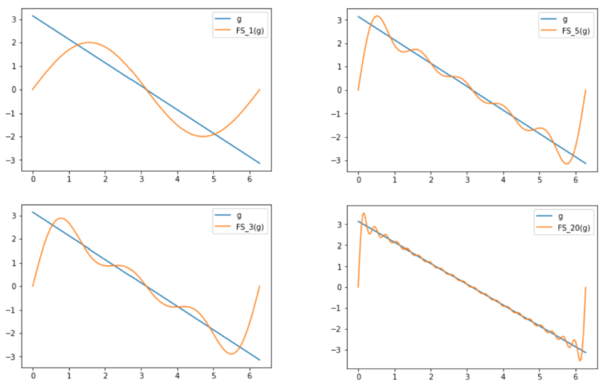

| + | [[Datei:Annäherungen durch Partialsummen von FS(g).png|Annäherungen von <math> g </math> durch Partialsummen von <math> FS(g) </math> auf dem Intervall <math> [0, 2 \pi ] </math>|alternativtext=|mini|611x611px]] | ||

| + | |||

| + | |||

| + | Weiter berechnen wir | ||

| + | |||

| + | <math> \begin{align} b_n &= \frac{1} {\pi} \int_0^{2\pi} g(x) \sin(nx) \, dx \\ | ||

| + | &= \frac{1} {\pi} \int_0^{2\pi} (\pi - x ) \sin(nx) \, dx \\ | ||

| + | &= \frac{1} {\pi} \int_0^{2\pi} x \sin(nx) \, dx + \int_0^{2\pi} \sin(nx) \, dx \\ | ||

| + | &= - \frac{1} {\pi} \int_0^{2\pi} x \sin(nx) \, dx \end{align} </math>. | ||

| + | |||

| + | Nun verwenden wir partielle Integration, um zu schließen | ||

| + | |||

| + | <math> \begin{align} b_n &= \frac{1} {\pi n} \Bigl( \Bigl[ x\cos(nx) \Bigl]_{0}^{2 \pi} - \int_0^{2\pi} \cos(nx) \, dx \Bigl) \\ | ||

| + | &= \frac{1} {\pi n} \Bigl[ x\cos(nx) \Bigl]_{0}^{2 \pi} = \frac{2 \pi} {\pi n} = \frac{2}{n} \end{align} </math> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | Somit besitzt die Fourier-Reihe zu <math> g </math> folgende Darstellung: | ||

| + | |||

| + | <math> FS(g) = 2 \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n} </math> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | Wir stellen fest, dass die Reihe <math> \sum_{n = 1}^{\infty} b_n </math> nicht konvergiert, da sie bis auf den Vorfaktor <math> 2 </math> der divergenten harmonischen Reihe entspricht. Dies ist wenig überraschend, da die Fourier-Reihe zu <math> g </math> andernfalls gleichmäßig konvergieren müsste, da sich der Beweis der gleichmäßigen Konvergenz der Reihe aus Beispiel 1 analog für <math> FS(g) </math> führen ließe. Dass sie dies nicht tut, ist daran zu erkennen, dass <math> FS(g) </math> nach dem Satz von Dirichlet an den Sprungstellen von <math> g </math> nicht stetig sein kann, aber alle Summanden der Reihe stetige Funktionen sind, eine Eigenschaft die unter gleichmäßiger Konvergenz erhalten bliebe. | ||

| + | Anschaulich äußert sich die fehlende gleichmäßige Konvergenz darin, dass die Partialsummen von <math> FS(g) </math> an den Intervallgrenzen "überschwingen", wodurch die Reihe dort sehr viel langsamer konvergiert. | ||

| + | [[Datei:Screenshot (8).png|mini|191x191px|Eine Zeichnung von Jean Baptiste Joseph Fourier mit k=10 Zeiger.]] | ||

| + | [[Datei:Screenshot (9).png|mini|190x190px|...die gleiche Zeichnung mit k=51 Zeiger.]]<!-- dritter Mensch --> | ||

===Zeichnen mit Fourierreihen=== <!-- nicht sooo wichtig --> | ===Zeichnen mit Fourierreihen=== <!-- nicht sooo wichtig --> | ||

| + | Man zeichnet einen 2-D Graph in die komplexe Ebene, wobei dieser Graph einer Funktion <math> f:[ 0, 1] \rightarrow \mathbb{C} </math> ist und <math> f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{k2 \pi it} </math> als Fourier-Reihe dargestellt wird. | ||

| + | Dazu werden, um die eigene Achse rotierende, Zeiger benutzt, die der Reihe nach am Ende des Vorgängers verknüpft werden und am Punkt (0,0) starten. | ||

| + | Das Ende des letzten Zeigers zeichnet das gewünschte Bild. | ||

| + | Die Zeiger haben unterschiedliche Frequenzen, entsprechend dem Faktor <math>k</math> im Exponenten von <math> e^{k2 \pi it} </math>. | ||

| + | Außerdem bestimmt der Vorfaktor <math> c_k </math> die Ausrichtung des Zeigers und den Radius des Kreises. | ||

| + | Dieser Vorfaktor <math> c_k </math> kann relativ leicht durch die folgende Formel bestimmt werden: | ||

| + | |||

| + | :<math> \displaystyle c_k= \int_0^{1} f(t)e^{ - k2 \pi it} \, dx </math> | ||

| + | |||

| + | So lassen sich beliebige Bilder zeichnen, die präziser dargestellt werden, je mehr Zeiger man verwendet. | ||

| + | [[Datei:Screenshot (13).png|mini|193x193px|...die gleiche Zeichnung mit k=250 Zeiger.]] | ||

==Fouriertransformation== | ==Fouriertransformation== | ||

===Anschauung=== | ===Anschauung=== | ||

| − | + | Die Fouriertransformation ist ein Teil der Fourieranalyse. Es geht dabei darum, aus aperiodischen Signale ein kontinuierliches Spektrum zu transformieren. Dies gelingt mittels einer Integraltransformation. | |

| + | Wir wollen eine zeitabhängige Funktion in eine frequenzabhängige transformieren. | ||

| + | Diese Transformation stellt sich wie folgt dar: | ||

| + | :<math> f(\omega ) = \int_{-\infty}^\infty F(t) e^{-i \omega t} dt </math> | ||

| + | Wobei <math>F</math> eine integrierbare Funktion und <math>f</math> die (kontinuierliche) Fourier-Transformierte darstellt. | ||

<!-- Danielle --> | <!-- Danielle --> | ||

| + | |||

===Inverse Fouriertransformation=== | ===Inverse Fouriertransformation=== | ||

Diese Transformation ist invertierbar. Dies nennt man dann die inverse Fouriertransformation. Diese Umkehrung stellt sich wie folgt dar: | Diese Transformation ist invertierbar. Dies nennt man dann die inverse Fouriertransformation. Diese Umkehrung stellt sich wie folgt dar: | ||

| Zeile 243: | Zeile 363: | ||

= \int_{-\infty}^\infty F(\tau)\delta(\tau -t) d\tau \\ | = \int_{-\infty}^\infty F(\tau)\delta(\tau -t) d\tau \\ | ||

= f(t) </math> | = f(t) </math> | ||

| + | |||

| + | ===Beispielhafte Berechnung einer Transformierten=== | ||

| + | ::<math> f(x) = e^{-\mid x\mid }</math> | ||

| + | Es gilt nach Euler-Moivre: <math> | ||

| + | \ e^{-ixy} = \cos(xy)-i\sin(xy)</math><br> | ||

| + | Da f gerade ist, hebt sich der negative Sinusanteil mit dem positiven genau auf. Er ist also genau null, wir müssen dementsprechend nur den Cosinusanteil betrachten. <br><br> <math> | ||

| + | \ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin(xy)dx = 0</math><br> | ||

| + | :<math>F(y) = 2 \int_0^\infty e^{-x} \cos(yx)dx \underset{\text{part.Int.}}{=} | ||

| + | 0+2\int_0^\infty e^{-x}\frac{\sin(yx)}{y} dx \\ | ||

| + | \underset{\text{part.Int.}}{=} [ e^{-x}(-\frac{\cos(yx)}{y^2})]_0^\infty -2\int_0^\infty e^{-x}\frac{\cos(yx)}{y^2}dx \\ | ||

| + | = \frac{2}{y^2} -\frac{F(y)}{y^2} | ||

| + | </math><br> | ||

| + | Umformung nach <math>F(y)</math> | ||

| + | liefert <math>\ F(y)= \frac{2}{(1+y^2)}</math><br> | ||

==Anwendungsbeispiele== | ==Anwendungsbeispiele== | ||

| + | Die Fouriertransformation findet in einigen Bereichen Anwendung. | ||

| + | # Kompressionsverfahren: Mithilfe der Fouriertransformation können MP3-Dateien in die einzelnen Frequenzen zerlegt werden. Nun können solche, welche für den Menschen sowieso nicht wahrnehmbar sind aussortiert werden und die Datei somit verkleinert. | ||

| + | # Magnetresonanztherapie: Bei dieser Therapie werden bestimmte Atome durch Magnetwellen in Schwingung versetzt und ihre Resonanz gemessen. Mithilfe der Fouriertransformation werden die Frequenzanteile in horizontale und vertikale geteilt. Anschließend erhält man eine Kombination aus Phasen- und Frequenzkodierung. Diese können mithilfe der inversen Fouriertransformation in ein dreidimensionales Bild umgewandelt werden. | ||

| + | # Klangaufbereitung: Mithilfe der Fouriertransformation können störende hochfrequentische Klänge gefunden und eliminiert werden. | ||

==Quellen== | ==Quellen== | ||

* https://de.wikipedia.org/wiki/Fourierreihe Wikipedia: Fourierreihe | * https://de.wikipedia.org/wiki/Fourierreihe Wikipedia: Fourierreihe | ||

* https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_series Wikipedia: Fourier series | * https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_series Wikipedia: Fourier series | ||

| + | * https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier | ||

* https://www.youtube.com/watch?v=spUNpyF58BY 3Blue1Brown: But what is the Fourier Transform? A visual introduction. | * https://www.youtube.com/watch?v=spUNpyF58BY 3Blue1Brown: But what is the Fourier Transform? A visual introduction. | ||

* https://www.youtube.com/playlist?list=PL0S2AA6W_m55xj9EaL9mGsLRHd6z7Y3y5 Khan Akademy: Fourier Series | * https://www.youtube.com/playlist?list=PL0S2AA6W_m55xj9EaL9mGsLRHd6z7Y3y5 Khan Akademy: Fourier Series | ||

| Zeile 257: | Zeile 396: | ||

* Hans-Heinrich Körle: Die phantastische Geschichte der Anlaysis, Oldenbourg Verlag, 2. Auflage 2012 | * Hans-Heinrich Körle: Die phantastische Geschichte der Anlaysis, Oldenbourg Verlag, 2. Auflage 2012 | ||

* https://web.stanford.edu/class/ee102/lectures/fourtran | * https://web.stanford.edu/class/ee102/lectures/fourtran | ||

| + | * https://www.youtube.com/watch?v=r6sGWTCMz2k&list=RDCMUCYO_jab_esuFRV4b17AJtAw&index=1 | ||

| + | * file:///tmp/mozilla_moritz0/Fourier-Analysis-Skript.pdf | ||

| + | ==Autoren== | ||

| + | * Moritz Barth | ||

| + | * Danielle Eitelmann | ||

| + | * Florian Hoffman | ||

| + | * Pirmin Kupffer | ||

==Weiterführende Links== | ==Weiterführende Links== | ||

* https://olgaritme.com/posts/drawing-with-the-fourier-series/index.html | * https://olgaritme.com/posts/drawing-with-the-fourier-series/index.html | ||

Aktuelle Version vom 19. Oktober 2021, 22:33 Uhr

Die Fourierreihe, bzw. die Fouriertransformation ist ein wichtiges Werkzeug der modernen Mathematik, Physik und Signalanalyse, und hat somit große praktische Bedeutung. Eine Fourierreihe ist eine Darstellung einer periodischen Funktion als Reihe von Sinus- und Kosinusschwingungen verschiedener Frequenzen. Die Fouriertransformation ist eine Verallgemeinerung hiervon; sie bildet auch aperiodische Funktionen auf ein Frequenzspektrum ab, bildlich gesprochen "wie viel von einer Frequenz in der Funktion vor kommt".

Ein klassisches Beispiel ist die Kompression von Audiodateien, beispielsweise MP3: Hierbei wird das gegebene Signal per Fouriertransformation in die einzelnen Frequenzen aufgespalten, für Menschen nicht hörbare, aber trotzdem vorhandene Frequenzen werden gelöscht und das ganze wird zu einer erheblich kleineren Datei rücktransformiert.

Geschichte

Erste Verwendungen von Reihendarstellungen, welche den Fourierreihen ähneln, wurden bereits in den 1750er Jahren von Alexis Clairaut (1713-1765) und Joseph Louis Lagrange (1736-1813) verwendet. Clairaut nutze eine Reihe von Kosinus, um Mondtabellen zu erstellen, Lagrange bestimmte die Koeffizienten einer Reihe von Sinus, welche die Oberschwingungen einer schwingenden Seite darstellten. Auch Carl Friedrich Gauß (1777-1855) und Leonhard Euler (1707-1783) haben bei ähnlichen Problemstellungen Sinus- und Kosinusreihen genutzt.

Die Formulierung der Grundlagen der Fourierreihen wird heute großteilig Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768–1830) zugesprochen, welcher diese Methode entwickelte, um die Wärmeleitungsgleichung (eine partielle Differentialgleichung, welche den Wärmefluss in Körpern beschreibt) zu lösen. Dabei bediente er sich mathematischer Methoden von Leonhard Euler, Jean le Rond d'Alembert (1717-1783), und Daniel Bernoulli (1700-1782). 1807 stellte er der französischen Akademie der Wissenschaften sein Werk "Über die Wärmeverteilung in Festkörpern" vor, in welchem er seine Idee der Fourierreihen ausführte, und 1822 in seinem Buch "Analytische Theorie der Wärme" erweiterte. Das Konzept wurde kontrovers diskutiert, insbesondere welche Funktionen alle durch eine solche Reihe darstellbar seien. Zuerst behauptete Fourier, jede kontinuierliche Funktion lasse sich als Fourierreihe darstellen, dies wurde jedoch später widerlegt.

Ein Beweis, dass zumindest die Fourierreihe jeder Lipschitz-stitige Funktion konvergiert, gelang Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859) im Jahr 1829, er und Bernhard Riemann (1826-1866) präzisierten und erweiterten außerdem die Arbeiten Fouriers.

Spätestens seit dem Aufkommen der digitalen Signalverarbeitung ist die Fourier Analyse von allgemein essentieller Bedeutung, und wird heutzutage in vielen Anwendungsgebieten genutzt.

Fourierreihen

Reihendarstellung

Wir betrachten zunächst eine bezüglich des Intervalls [math] [ - \pi, \pi][/math] [math]2 \pi[/math]-periodische, abschnittsweise stetige und integrierbare Funktion [math]f[/math].

Die Fourier-Reihe zu dieser Funktion [math] f[/math] ist eine Reihendarstellung aus komplexwertigen [math]e[/math]-Funktionen:

- [math] \displaystyle FS(f) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}~, c_k \in \mathbb{C}[/math]

Dies lässt sich mit [math] e^{ikx} = \cos(kx)+i\sin(kx) [/math] auch umschreiben zu:

- [math] \displaystyle FS(f) = \sum_{k = -\infty} ^ \infty c_k e^{ikx} = c_0 + \sum_{k = 1} ^\infty (c_k + c_{-k}) \cos (kx) + i(c_k - c_{-k}) \sin (kx) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k = 1}^\infty a_k \cos (kx) + b_k \sin (kx) [/math]

mit [math] a_k = c_k + c_{-k} [/math], [math] b_k = i(c_k - c_{-k}) [/math] und insbesondere [math] a_0 = 2c_0 [/math]. Es ist ersichtlich, dass die [math]2\pi[/math]-periodische Funkion [math]f[/math] als gewichtete Reihe aller [math]2\pi[/math]-periodischen Sinus und Kosinus dargestellt wird.

Berechnung der Koeffizienten

Ist eine Funktion [math]f[/math] gegeben, so müssen nur die Koeffizienten [math]c_k[/math] bestimmt werden. Hierfür ist folgende Beobachtung essenziell, für [math]k \neq 0[/math]:

- [math] \displaystyle \int_{-\pi}^ \pi e^{ikx} \text{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \cos (kx) \text{d}x + i \int_{-\pi}^{\pi} \sin (kx) \text{d}x = \Big[ - \frac{1}{k} \sin (kx) \Big]_{-\pi}^\pi + \Big[ i \frac{1}{k} \cos (kx) \Big]_{-\pi}^{\pi} = 0 [/math]

Für [math]k = 0[/math] ist das Integral trivialerweise [math] 2 \pi [/math]. Skaliert man um eben diesen Faktor, folgt der Zusammenhang

- [math] \displaystyle \frac{1}{2 \pi }\int_{-\pi}^\pi FS(x) \text{d}x = \frac{1}{2 \pi } \int_{-\pi}^\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx} \text{d}x = \frac{1}{2 \pi }\sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{-\pi}^\pi c_k e^{ikx} \text{d}x = c_0 [/math]

und

- [math] \displaystyle \frac{1}{2 \pi }\int_{-\pi}^\pi FS(x)\cdot e^{-inx} \text{d}x = \frac{1}{2 \pi }\sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{-\pi}^\pi c_k e^{i(k-n) x} \text{d}x = c_n [/math]

Sowie mit obigen Formeln

- [math] \displaystyle a_n = \frac{1}{\pi }\int_{-\pi}^\pi FS(x) \cos (kx) \text{d}x ~~ \text{für } k \geq 1 [/math]

- [math] \displaystyle b_n = \frac{1}{\pi }\int_{-\pi}^\pi FS(x) \sin (kx) \text{d}x ~~ \text{für } k \geq 0[/math]

Konvergenz einer Reihendarstellung

Um uns mit der Konvergenz einer Fourier-Reihe zu einer gegebenen Funktion zu befassen, definieren wir zunächst für ein [math] \: f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} [/math] und ein [math] x \in \mathbb{R} [/math] im Fall der Existenz der jeweiligen Limiten

[math] f( x^+) := \lim_{t \searrow x} f(t) \: \: \: \: \: \: f( x^-) := \lim_{t \nearrow x} f(t) \: \: \: \: \: \: f(x^+_-) := \frac{f( x_+) + f( x^-)}{2} \\ f´( x^+) := \lim_{t \searrow 0} \frac{f(x+t)-f(x)}{t} \: \: \: \: \: \: f´( x^-) := \lim_{t \nearrow 0} \frac{f(x+t)-f(x)}{t} [/math]

Nun können wir die zentrale Aussage dieses Abschnitts formulieren:

Konvergenzsatz von Dirichlet

Sei [math] \, f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \; 2\pi[/math]-periodisch und integrierbar auf [math] [ 0, 2π ] [/math]. Sei [math] x \in \mathbb{R} [/math] derart, dass [math] \, f( x^+), \, f( x^-), \, f´(x^+) \, [/math] und [math] \, f´(x^−) \, [/math] existieren. Dann gilt [math] \, FS(f)(x) = f(x^+_-) [/math].

Insbesondere gilt also, falls [math] \, f \, [/math] in [math]\, x \, [/math] differenzierbar ist, [math] \, FS(f)(x) = f(x) [/math].

| Beweis: |

| Wir definieren zunächst:

Für alle [math] n \in \mathbb{N} [/math] heiße die Funktion [math] D_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \; x \mapsto \sum_{k=-n}^n e^{ikx} \\ [/math] der n-te Dirichlet-Kern. Bevor wir mit dem eigentlichen Beweis des Satzes beginnen, lagern wir einige Aussagen in Hilfssätze aus: Lemma 1: (Sinusdarstellung der Dirichlet-Kerne) Für alle [math] n \in \mathbb{N} [/math] und alle [math] x \in \mathbb{R} \setminus \{ 2\pi a \, |\, a \in \mathbb{Z} \} [/math] gilt [math] D_n(x) = \frac{\sin(n x + \frac{x}{2})}{\sin(\frac{x}{2})} [/math]. Weiter ist [math] D_n(2 \pi a) = 2n + 1 [/math] für alle [math] \; a \in \mathbb{Z} [/math].

Sei [math] x \in \mathbb{R} \setminus \{ 2 \pi a | a \in \mathbb{Z} \} [/math]. Dann gilt [math] D_n(x) = \sum_{k=-n}^n e^{ikx} = e^{-inx} \sum_{k=0}^{2n} e^{ikx} [/math]. Da gilt [math] e^{inx} \neq 1 [/math], folgern wir aus der Formel der Partialsummen einer geometrischen Reihe [math] \begin{align} D_n &= e^{-inx} \frac{1-e^{i(2n+1)x}}{1-e^{ix}} \\ \\ &= \frac{e^{-inx}e^{-\frac{x}{2}i}}{e^{-\frac{x}{2}i}} \frac{e^{i(2n+1)x}-1}{e^{ix}-1} \\ \\ &= \frac{e^{i (n + \frac{1}{2}) x} − e^{−i (n + \frac{1}{2}) x}}{e^{\frac{i x}{2}} − e^{− i \frac{x}{2}}} \end{align} [/math] Nun wissen wir aus der Euler-Formel für beliebige [math] \varphi \in \mathbb{R} : \; e^{i \varphi} - e^{-i \varphi} = 2i \sin(\varphi) \,[/math]. Damit gilt [math] D_n(x) = \frac{\sin(nx + \frac{x}{2})}{\sin(\frac{x}{2})} [/math]. Des weiteren gilt für alle [math] a \in \mathbb{Z}: \; D_n(a2 \pi) = \sum_{k=-n}^{n}1 = 2n+1 [/math].

Im Folgenden nutzen wir [math] FS_n(f) [/math] um die n-te Partialsumme der Fourierreihe zu einer Funktion [math] f [/math] zu bezeichnen.

Sei [math] \, f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \; 2 \pi [/math]-periodisch und integrierbar. Dann gilt für alle [math] n \in \mathbb{N}, \; x \in \mathbb{R} [/math] [math] \begin{align} FS_n(f)(x) &= \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(t) D_n(x-t) \, dt \\ &= \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(x-t) D_n(t) \, dt = \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(x+t) D_n(t) \, dt \end{align} [/math]

Sei [math] n \in \mathbb{N} [/math], dann gilt für alle [math] x \in \mathbb{R} [/math] laut der Formel für die Koeffizienten einer Fourier-Reihe [math] \begin{align} FS_n(f)(x) &= \frac{1}{2 \pi} \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ikx} \\ &= \frac{1}{2 \pi} \sum_{k=-n}^{n} \int_{0}^{2 \pi} f(t)e^{-ikt} \, dt \; e^{ikx} \\ &= \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(t) \sum_{k=-n}^{n} e^{ik(t-x)} \, dt \\ &= \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(t) D_n(x-t) \end{align} [/math]. Des weiteren können wir durch die Substitutionsregel mit [math] "t=x-y" [/math] folgern [math] \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(t) D_n(x-t) dt = \frac{1}{2 \pi} \int_{x}^{x-2 \pi} f(x-y) D_n(-y) \, dy [/math] Da [math] \, f [/math] und [math] D_n \; 2\pi[/math]-periodisch sind und [math] D_n(t) = D_n(-t) [/math] ist, gilt somit [math] \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(t) D_n(x-t) = \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(x-t) D_n(t) \, dt [/math]. Analog zeigt man durch Substitution mit [math] t=x+y [/math] unter Verwendung von [math] D_n(-t) = D_n(t) [/math], dass gilt [math] \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(t) D_n(x-t) = \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{2 \pi} f(x+t) D_n(t) \, dt [/math].

Sei [math] \, f: [a,b] \rightarrow \mathbb{C} [/math] integrierbar. Dann gilt [math] \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(\lambda x) \, dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos(\lambda x) \, dx = 0 [/math] Selbiges gilt für [math] "\lambda \rightarrow -\infty" [/math]

[math] \begin{align} \Bigl| \int_a^b g(x) \sin(\lambda x) \, dx \Bigl| &= \Bigl| \sum_{k=0}^{r-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} g(x) \sin(\lambda x) \, dx \Bigl| \\ &= \Bigl| \sum_{k=0}^{r-1} c_k \int_{t_k}^{t_{k+1}} \sin(\lambda x) \, dx \Bigl| \\ &= \Bigl| \sum_{k=0}^{r-1} c_k \Bigl[\frac {\cos(\lambda x)}{\lambda} \Bigl]_{t_k}^{t_{k+1}} \, dx \Bigl| \\ &\leq \frac{2}{\lambda} \Bigl| \sum_{k=1}^{r} c_k \Bigl|. \end{align} \\ \\ \Rightarrow \int_a^b g(x) \sin(\lambda x) \, dx \overset{\lambda \rightarrow \infty}{\longrightarrow} 0 [/math]

[math] \Bigl| \int_a^b f(x)-g(x) \, dx \Bigl| \lt \frac{\varepsilon}{2} [/math]. (Die Integrierbarkeit von [math] \, f [/math] impliziert dessen Aproximierbarkeit durch Treppenfunktionen) Sei nun [math] N \in \mathbb{N} [/math] so gewählt, dass für alle [math] n\gt N [/math] gilt [math] \Rightarrow \Bigl| \int_a^b g(x) sin(nx) \, dx \Bigl| \lt \frac{\varepsilon}{2} [/math]. Dann gilt für alle [math] n \gt N [/math] [math] \begin{align} \Bigl| \int_a^b f(x) \sin(nx) \, dx \Bigl| &= \Bigl| \int_a^b (f(x)-g(x)) \sin(nx) \, dx + \int_a^b g(x) \sin(nx) \, dx \Bigl| \\ &\leq \Bigl| \int_a^b (f(x)-g(x)) \sin(nx) \, dx \Bigl| + \Bigl| \int_a^b g(x) \sin(nx) \, dx \Bigl| \\ &\leq \Bigl| \int_a^b (f(x)-g(x)) \, dx \Bigl| + \Bigl| \int_a^b g(x) \sin(nx) \, dx \Bigl| \lt \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{align} [/math]

[math] \int_{- \pi}^{\pi} D_n(x) \, dx = \sum_{k=-n}^{n} \int_{- \pi}^{\pi} e^{ikx} \, dx = \int_{- \pi}^{\pi} e^{i0x} \, dx = 2\pi [/math]. Da zudem gilt [math] D_n(x) = D_n(-x) [/math], können wir folgern [math] \int_{- \pi}^{0} D_n(x) \, dx =\int_{0}^{\pi} D_n(x) \, dx = \pi [/math] Damit gilt [math] \; f(x^+_-) = \frac{1}{2 \pi} \int_{- \pi}^{0} f(x^+) D_n(x) \, dx + \frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{\pi} f(x^-)D_n(x) \, dx. [/math] Unter Zuhilfenahme von Lemma 2 folgern wir [math] 2\pi \Bigl|FS_n(f)(x) − f (x^+_-)\Bigl| = \Bigl| \int_{- \pi}^{0} (f (x + t) − f (x^-)) Dn(t) \, dt + \int_{0}^{\pi} (f (x + t) − f (x^+)) Dn(t) \, dt \Bigl| [/math].

[math] g_+(t):=\frac{f(x+t)-f(x^+)}{t}\frac{t}{\sin(\frac{t}{2})} [/math] für [math] t \in (0, \pi] [/math] Des weiteren sei [math] g_-(0):= \lim_{t \searrow 0} \frac{f(x+t)-f(x^-)}{\sin(\frac{t}{2})}, \; \lim_{t \nearrow 0} \frac{f(x+t)-f(x^-)}{\sin(\frac{t}{2})} [/math] (Da laut Annahme [math] f´(x^-), \, f´(x^+) [/math] existieren und [math] \frac{d}{dt} \Bigl(\sin(\frac{t}{2})\Bigl)(0) = \frac{1}{2} \neq 0 \, [/math] gilt, gibt es die entsprechenden Limiten.) Nun können wir die Sinusdarstellung der Dirichlet-Kerne in die obige Formel einsetzen und erhalten [math] 2\pi \Bigl|FS_n(f)(x) − f (x^+_-)\Bigl| = \Bigl| \int_{- \pi}^{0} g_-(t) \sin((n + \frac{1}{2})t) \, dt + \int_{0}^{\pi} g_+(t) \sin((n + \frac{1}{2})t) \, dt \Bigl| [/math]. Zwar gilt [math] (f (x + t) − f (x^-)) Dn(t) = g_- (t)\sin((n + \frac{1}{2})t) [/math] und [math] (f (x + t) − f (x^+)) Dn(t)=g_+ (t)\sin((n + \frac{1}{2})t) \, [/math] lediglich für alle [math] t \in \mathbb{R} \setminus \{ 2\pi a \, |\, a \in \mathbb{Z} \} \,[/math], das reicht aber aus, um die Gleichheit der jeweiligen Integrale zu gewährleisten.

[math] 2\pi \Bigl|FS_n(f)(x) − f (x^+_-)\Bigl| \; \overset{n \rightarrow \infty}{\longrightarrow} \; 0 \\ \Rightarrow FS(f)(x) = f(x^+_-) [/math] |

Beispiele

Beispiel 1:

Sei [math] \, f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \; 2 \pi [/math]-periodisch und auf [math] [0, 2 \pi) [/math] gegeben durch

[math] f(x):= \begin{cases} x, \; 0 \leq x \leq \pi \\ \\ 2\pi - x, \pi \lt x \lt 2 \pi\; \end{cases} [/math]

Da [math] \, f [/math] stetig ist und für alle [math] x \in \mathbb{R} \, [/math] die Werte [math] f´(x^-), \, f´(x^+) [/math] existieren, gilt nach dem Satz von Dirichlet [math] \, f=FS(f) [/math]. Im folgenden berechnen wir die Koeffizienten dieser Fourier-Reihe. Dabei nutzen wir die oben angeführte Darstellung:

[math] a_n = \frac{1}{\pi} \int^{2 \pi}_0 f(x)\cos(nx) dx \; \; (k \geq 0) \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int^{2 \pi}_0 f(x)\sin(nx) dx \; \; (k \geq 1) \\ [/math]

Somit gilt:

[math] \begin{align} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \, dx = \frac{2 \pi^2 }{ 2 \pi} = \pi \end{align} [/math]

Sei nun [math] n \in \mathbb{R} [/math], dann gilt

[math] \begin{align} a_n &= \frac{1} {\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) \, dx \\ &= \frac{1} {\pi} \Bigl( \int_0^{\pi} x\cos(nx) \, dx + \int_{\pi}^{2\pi} 2\pi \cos(nx) \, dx - \int_{\pi}^{2\pi} x\cos(nx) \, dx \Bigl) \\ &= \frac{1} {\pi} \Bigl( 2\int_0^{\pi} x\cos(nx) \, dx + \int_{\pi}^{2\pi} 2\pi \cos(nx) \, dx \Bigl)\\ &= \frac{1} {\pi} \Bigl(2\int_0^{\pi} x\cos(nx) \, dx + \Bigl[ \frac{2\pi}{n} \sin(nx) \Bigl]_{\pi}^{2\pi} \Bigl)\\ &= \frac{1} {\pi} \Bigl( 2\int_0^{\pi} x\cos(nx) \, dx + 0 \Bigl) \end{align} [/math].

Weiter können wir durch partielle Integration berechnen:

[math] \begin{align} a_n &= \frac{2}{\pi} \Bigl( \Bigl[\frac{x}{n} \sin(nx) \Bigl]_{0}^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{1}{n} \sin(nx) \, dx \Bigl) \\ \\ &= \frac{2}{\pi} \Bigl( 0 + \Bigl[ \frac{1}{n^2} \cos(nx) \Bigl]_{0}^{\pi} \Bigl) \\ \\ &= \frac{2}{\pi} \Bigl[\frac{1}{n^2} \cos(nx) \Bigl]_{0}^{\pi} \\ \\ &= \begin{cases} 0, \; \text{falls}\, n \, \text{gerade ist} \\ \\ -\frac{4}{\pi n^2}, \; \text{falls}\, n \, \text{ungerade ist} \end{cases} \end{align} [/math]

Des weiteren gilt:

[math] \begin{align} b_n &= \frac{1} {\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) \, dx \\ \\ &= \frac{1} {\pi} \Bigl( \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) \, dx + \int_{\pi}^{2\pi} f(x) \sin(nx) \, dx \Bigl) \end{align} [/math].

Da aber für alle [math] \, x \in [0,\pi] [/math] gilt, [math] f(x)\sin(x) = -f(x + \pi)\sin(x+\pi) [/math] können wir daraus folgern [math] b_n = 0 [/math].

Damit gilt

[math] f(x) = FS(f)(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \cos(x) - \frac{4}{9\pi} \cos(3x) - \frac{4}{25\pi} \cos(5x) - \frac{4}{49\pi} \cos(7x) \dots [/math].

Außerdem stellen wir fest, dass für alle [math] \, n \in \mathbb{N} [/math] gilt

[math] \sum_{k = 0}^{n} |a_k| \leq \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{k = 0}^{n} \frac{1}{k^2} [/math].

Da die verallgemeinerte geometrische Reihe [math] \sum_{k = 0}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} [/math] für [math] \alpha = 2 [/math] konvergiert, tut dies auch [math] \sum_{k = 0}^{\infty} |a_k| [/math]. Des weiteren gilt für alle [math] \, n \in \mathbb{N} [/math]

[math] \max_{x \in \mathbb{R}} |cos(nx)| = 1 [/math].

und wir können abschätzen:

[math] \sup_{x \in \mathbb{R}} |FS_n(f)(x) - f(x)| \leq \sum_{k = n + 1}^{\infty} |a_k| [/math]

Somit konvergiert die Fourier-Reihe nicht nur punktweise gegen [math] \, f [/math], wie es der Satz von Dirichlet besagt, sondern auch gleichmäßig.

Beispiel 2: (Sägezahnfunktion)

Sei [math] g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \; 2 \pi [/math]-periodisch und auf [math] [0, 2 \pi) [/math] gegeben durch

[math] g(x):= \pi - x [/math]

Nach dem Satz von Dirichlet konvergiert die Fourier-Reihe punktweise gegen [math] g [/math] und nimmt dabei überall, außer an den Sprungstellen den selben Wert an wie [math] g \, [/math]. Nun berechnen wir die Koeffizienten dieser Fourier-Reihe:

Zuerst stellen wir fest, dass für alle [math] n \in \mathbb{N}_0 [/math] gilt

[math] \begin{align} a_n &= \frac{1} {\pi} \int_0^{2\pi} g(x) \cos(nx) \, dx \\ &= \frac{1} {\pi} \Bigl( \int_0^{\pi} g(x) \cos(nx) \, dx + \int_{\pi}^{2\pi} g(x) \cos(nx) \, dx \Bigl) \end{align} [/math]

Da aber gilt [math] g(\pi +x)\cos(\pi + x) = - g(\pi - x)\cos(\pi - x) [/math], folgt:

[math] \int_0^{\pi} g(x) \cos(nx) \, dx = -\int_{\pi}^{2\pi} g(x) \cos(nx) \, dx \; \Rightarrow \; a_n = 0 [/math]

Weiter berechnen wir

[math] \begin{align} b_n &= \frac{1} {\pi} \int_0^{2\pi} g(x) \sin(nx) \, dx \\ &= \frac{1} {\pi} \int_0^{2\pi} (\pi - x ) \sin(nx) \, dx \\ &= \frac{1} {\pi} \int_0^{2\pi} x \sin(nx) \, dx + \int_0^{2\pi} \sin(nx) \, dx \\ &= - \frac{1} {\pi} \int_0^{2\pi} x \sin(nx) \, dx \end{align} [/math].

Nun verwenden wir partielle Integration, um zu schließen

[math] \begin{align} b_n &= \frac{1} {\pi n} \Bigl( \Bigl[ x\cos(nx) \Bigl]_{0}^{2 \pi} - \int_0^{2\pi} \cos(nx) \, dx \Bigl) \\ &= \frac{1} {\pi n} \Bigl[ x\cos(nx) \Bigl]_{0}^{2 \pi} = \frac{2 \pi} {\pi n} = \frac{2}{n} \end{align} [/math]

Somit besitzt die Fourier-Reihe zu [math] g [/math] folgende Darstellung:

[math] FS(g) = 2 \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n} [/math]

Wir stellen fest, dass die Reihe [math] \sum_{n = 1}^{\infty} b_n [/math] nicht konvergiert, da sie bis auf den Vorfaktor [math] 2 [/math] der divergenten harmonischen Reihe entspricht. Dies ist wenig überraschend, da die Fourier-Reihe zu [math] g [/math] andernfalls gleichmäßig konvergieren müsste, da sich der Beweis der gleichmäßigen Konvergenz der Reihe aus Beispiel 1 analog für [math] FS(g) [/math] führen ließe. Dass sie dies nicht tut, ist daran zu erkennen, dass [math] FS(g) [/math] nach dem Satz von Dirichlet an den Sprungstellen von [math] g [/math] nicht stetig sein kann, aber alle Summanden der Reihe stetige Funktionen sind, eine Eigenschaft die unter gleichmäßiger Konvergenz erhalten bliebe.

Anschaulich äußert sich die fehlende gleichmäßige Konvergenz darin, dass die Partialsummen von [math] FS(g) [/math] an den Intervallgrenzen "überschwingen", wodurch die Reihe dort sehr viel langsamer konvergiert.

Zeichnen mit Fourierreihen

Man zeichnet einen 2-D Graph in die komplexe Ebene, wobei dieser Graph einer Funktion [math] f:[ 0, 1] \rightarrow \mathbb{C} [/math] ist und [math] f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{k2 \pi it} [/math] als Fourier-Reihe dargestellt wird. Dazu werden, um die eigene Achse rotierende, Zeiger benutzt, die der Reihe nach am Ende des Vorgängers verknüpft werden und am Punkt (0,0) starten. Das Ende des letzten Zeigers zeichnet das gewünschte Bild. Die Zeiger haben unterschiedliche Frequenzen, entsprechend dem Faktor [math]k[/math] im Exponenten von [math] e^{k2 \pi it} [/math]. Außerdem bestimmt der Vorfaktor [math] c_k [/math] die Ausrichtung des Zeigers und den Radius des Kreises. Dieser Vorfaktor [math] c_k [/math] kann relativ leicht durch die folgende Formel bestimmt werden:

- [math] \displaystyle c_k= \int_0^{1} f(t)e^{ - k2 \pi it} \, dx [/math]

So lassen sich beliebige Bilder zeichnen, die präziser dargestellt werden, je mehr Zeiger man verwendet.

Fouriertransformation

Anschauung

Die Fouriertransformation ist ein Teil der Fourieranalyse. Es geht dabei darum, aus aperiodischen Signale ein kontinuierliches Spektrum zu transformieren. Dies gelingt mittels einer Integraltransformation. Wir wollen eine zeitabhängige Funktion in eine frequenzabhängige transformieren. Diese Transformation stellt sich wie folgt dar:

- [math] f(\omega ) = \int_{-\infty}^\infty F(t) e^{-i \omega t} dt [/math]

Wobei [math]F[/math] eine integrierbare Funktion und [math]f[/math] die (kontinuierliche) Fourier-Transformierte darstellt.

Inverse Fouriertransformation

Diese Transformation ist invertierbar. Dies nennt man dann die inverse Fouriertransformation. Diese Umkehrung stellt sich wie folgt dar:

- [math]F(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(\omega)e^{i\omega t} d\omega[/math]

Beweis der Inversen

Nun wollen wir nachweisen, dass dies tatsächlich die Inverse der Fourier Transformation ist. Dafür setzen wir für [math]f(\omega)[/math] die obige Gleichung für die Transformation ein:

- [math]\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(\omega)e^{i\omega t} d\omega \\ = \frac{1}{2\pi}\int_{\omega = -\infty}^{\infty} (\int_{\tau = -\infty}^{\infty}F(\tau)e^{-i\omega \tau}d\tau)e^{i\omega t} d\omega \\ =\frac{1}{2\pi}\int_{\tau = -\infty}^{\infty} F(\tau)(\int_{\omega = -\infty}^{\infty}e^{-i\omega (\tau -t)}d\omega) d\tau \\ = \int_{-\infty}^\infty F(\tau)\delta(\tau -t) d\tau \\ = f(t) [/math]

Beispielhafte Berechnung einer Transformierten

- [math] f(x) = e^{-\mid x\mid }[/math]

Es gilt nach Euler-Moivre: [math]

\ e^{-ixy} = \cos(xy)-i\sin(xy)[/math]

Da f gerade ist, hebt sich der negative Sinusanteil mit dem positiven genau auf. Er ist also genau null, wir müssen dementsprechend nur den Cosinusanteil betrachten.

[math]

\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin(xy)dx = 0[/math]

- [math]F(y) = 2 \int_0^\infty e^{-x} \cos(yx)dx \underset{\text{part.Int.}}{=}

0+2\int_0^\infty e^{-x}\frac{\sin(yx)}{y} dx \\

\underset{\text{part.Int.}}{=} [ e^{-x}(-\frac{\cos(yx)}{y^2})]_0^\infty -2\int_0^\infty e^{-x}\frac{\cos(yx)}{y^2}dx \\

= \frac{2}{y^2} -\frac{F(y)}{y^2}

[/math]

Umformung nach [math]F(y)[/math]

liefert [math]\ F(y)= \frac{2}{(1+y^2)}[/math]

Anwendungsbeispiele

Die Fouriertransformation findet in einigen Bereichen Anwendung.

- Kompressionsverfahren: Mithilfe der Fouriertransformation können MP3-Dateien in die einzelnen Frequenzen zerlegt werden. Nun können solche, welche für den Menschen sowieso nicht wahrnehmbar sind aussortiert werden und die Datei somit verkleinert.

- Magnetresonanztherapie: Bei dieser Therapie werden bestimmte Atome durch Magnetwellen in Schwingung versetzt und ihre Resonanz gemessen. Mithilfe der Fouriertransformation werden die Frequenzanteile in horizontale und vertikale geteilt. Anschließend erhält man eine Kombination aus Phasen- und Frequenzkodierung. Diese können mithilfe der inversen Fouriertransformation in ein dreidimensionales Bild umgewandelt werden.

- Klangaufbereitung: Mithilfe der Fouriertransformation können störende hochfrequentische Klänge gefunden und eliminiert werden.

Quellen

- https://de.wikipedia.org/wiki/Fourierreihe Wikipedia: Fourierreihe

- https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_series Wikipedia: Fourier series

- https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier

- https://www.youtube.com/watch?v=spUNpyF58BY 3Blue1Brown: But what is the Fourier Transform? A visual introduction.

- https://www.youtube.com/playlist?list=PL0S2AA6W_m55xj9EaL9mGsLRHd6z7Y3y5 Khan Akademy: Fourier Series

- https://www.youtube.com/watch?v=r6sGWTCMz2k 3BlueBrown: But what is a Fourier series? From heat flow to drawing with circles | DE4

- https://www.aleph1.info/?call=Puc&permalink=analysis2_4_Z3 Oliver Deiser: Analysis 2 | Der Konvergenzsatz von Dirichlet

- http://www.num.uni-sb.de/rjasanow/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=lehre:vorlesung:fourier-reihen.pdf Universität des Saarlandes, Prof. Dr. Sergej Rjasanow: Fourier-Reihen

- C. Schnörr: HM-2 für Physiker 2021, Fourierreihen (via MaMpf)

- Hans-Heinrich Körle: Die phantastische Geschichte der Anlaysis, Oldenbourg Verlag, 2. Auflage 2012

- https://web.stanford.edu/class/ee102/lectures/fourtran

- https://www.youtube.com/watch?v=r6sGWTCMz2k&list=RDCMUCYO_jab_esuFRV4b17AJtAw&index=1

- file:///tmp/mozilla_moritz0/Fourier-Analysis-Skript.pdf

Autoren

- Moritz Barth

- Danielle Eitelmann

- Florian Hoffman

- Pirmin Kupffer